La misura delle distanze cosmiche

Oggi sappiamo che l’Universo è di proporzioni enormi e che le distanze fra le stelle si misurano in anni luce, ossia in migliaia di miliardi di kilometri, ma gli antichi pensavano che l’Universo fosse molto piccolo e che le stelle si trovassero, sopra le loro teste, a distanze non molto grandi.

Anche la stessa rappresentazione della struttura dell’Universo si è andata progressivamente modificando nel tempo. Basandosi su osservazioni molto superficiali, l’uomo dei tempi più remoti concepiva il cielo come una specie di cupola in cui erano incastonate le stelle come fossero diamanti; la cupola poi girava tutta insieme intorno alla Terra che veniva immaginata immobile al centro del Cosmo.

Successivamente, i filosofi greci del VI secolo a.C., osservando con maggiore attenzione il cielo notturno, si resero conto che vi erano degli astri che si spostavano, rispetto alle stelle fisse, secondo proprie traiettorie. Questi corpi celesti erano, oltre al Sole e alla Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Ad essi fu dato il nome di «pianeta», parola che in greco significa viandante. E poiché a quel tempo non si riusciva ad immaginare che un corpo potesse stare sospeso nello spazio senza che nulla lo sorreggesse, i primi filosofi supposero che i pianeti fossero situati su sfere di cristallo ruotanti a velocità diverse: più velocemente quelle su cui erano fissati i pianeti più vicini, più lentamente quelle su cui erano fissati i pianeti più lontani.

LA PRIMA MISURA DI UNA DISTANZA DI VALORE COSMICO

La prima misura, ottenuta con metodo scientifico, di una distanza di proporzioni cosmiche, di cui si ha notizia, venne effettuata da Eratostene di Cirene intorno al 240 a.C. Eratostene era il responsabile della Biblioteca di Alessandria d’Egitto, il più grande centro culturale dell’antichità. Qui gli capitò di leggere, su di un papiro, che a Siene (l’attuale Assuan), una località che si trova quasi esattamente a sud di Alessandria, il 21 giugno (il giorno più lungo dell’anno), si verificava un fenomeno strano: il Sole, a mezzogiorno, si portava esattamente a perpendicolo sopra le teste degli abitanti del luogo, e quindi lo si poteva vedere, ad esempio, riflesso sul fondo dei pozzi.

Eratostene si chiese per quale motivo quel fenomeno non si verificasse anche ad Alessandria e concluse che ciò doveva dipendere dal fatto che la Terra era sferica. Su una Terra piatta, infatti, i raggi del Sole, arrivando da grande distanza, tutti paralleli fra loro, avrebbero dovuto formare, sulla superficie terrestre, ovunque lo stesso angolo. Poiché ciò non avveniva la Terra doveva essere sferica, anzi, egli intuì che proprio dalla differenza dell’inclinazione dei raggi del Sole fra Alessandria e Siene, si sarebbe potuto risalire al valore della curvatura terrestre: tanto maggiore fosse stata questa differenza, tanto maggiore sarebbe stata la curvatura terrestre.

Misurò quindi l’angolo che i raggi del Sole formavano con la verticale ad Alessandria a mezzogiorno del 21 giugno, quando a Siene cadevano perpendicolari al suolo, e constatò che quell’angolo era un cinquantesimo dell’angolo giro. L’ampiezza di quest’angolo, è facile dimostrare, corrisponde a quella misurata al centro della Terra fra le stesse due località di Alessandria e Siene. Ora, se l’angolo fra le due località misurato al centro della Terra è un cinquantesimo dell’angolo giro, anche la distanza fra le stesse due città doveva essere un cinquantesimo di tutta la circonferenza terrestre. La distanza fra le due città, a quel tempo, era valutata in 5.000 stadi, pertanto, moltiplicando 50 per 5.000, Eratostene ricavò che la circonferenza terrestre doveva misurare 250.000 stadi. Questo valore, riportato alle unità di misura attuali, corrisponde a 39.675 km: una lunghezza molto prossima a quella reale. Dividendo quindi la lunghezza della circonferenza terrestre per π, si ottiene 12.629 km che è quasi esattamente il valore del diametro terrestre.

La misura ottenuta da Eratostene era molto soddisfacente, tanto che oggi si rimane sorpresi del fatto che con i mezzi a sua disposizione egli sia riuscito ad ottenere un risultato tanto preciso. La misura venne in seguito ripetuta diverse volte ma i risultati che si ottennero furono contraddittori. Fra le altre vi fu quella eseguita da un certo Posidonio di Apamea (135-51 a.C.) il quale, partendo dalla differenza di latitudine fra Rodi ed Alessandria, ottenne la misura di 180.000 stadi, un valore nettamente inferiore a quello reale. Per ironia della sorte, fu proprio questa misura, detta in seguito «la piccola misura di Posidonio», a venire codificata dall’astronomo alessandrino Claudio Tolomeo, vissuto fra il 100 e il 178 d. C., il quale la inserì nel suo libro di astronomia, il più famoso dell’antichità, l’Almagesto.

La misura di Posidonio ingannò favorevolmente Cristoforo Colombo il quale, essendo a conoscenza del percorso fatto via terra da Marco Polo per raggiungere l’estremo oriente, valutò entro una distanza accettabile il viaggio, via mare, compreso fra le coste dell’Europa occidentale e quelle dell’Asia orientale. Ritenendo quindi più agevole “buscar l’oriente par l’occidente” si avventurò in un’impresa che non avrebbe tentato se fosse stato a conoscenza delle reali dimensioni della Terra. Il navigatore genovese compì quattro viaggi in estremo oriente (o meglio, in quello che lui credeva essere l’estremo oriente), fra gli “indiani” che lo abitavano, e di ritorno dal quarto, durante il quale si era anche ammalato, morì senza mai essersi reso conto di aver raggiunto in realtà un nuovo continente.

LA MISURA DELLA DISTANZA TERRA-LUNA

Utilizzando la misura del diametro terrestre, fatta da Eratostene, Ipparco di Nicea, intorno al 150 a.C., determinò la distanza fra la Terra e la Luna. Per far ciò si avvalse di un metodo suggerito, molti anni prima, da Aristarco di Samo, il più geniale astronomo dell’antichità.

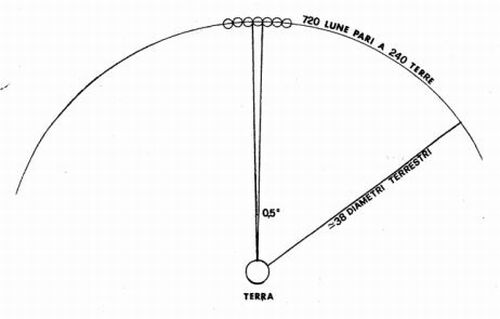

A quel tempo già si sapeva che le eclissi di Luna erano dovute all’ombra che la Terra, illuminata dal Sole, proiettava nello spazio. Ipparco, allora, dal tempo che impiegava la Luna ad attraversare l’ombra prodotta dalla Terra, in occasione di un’eclissi totale, risalì alle dimensioni della Luna stessa. Egli osservò che il diametro dell’ombra proiettata dalla Terra, alla distanza in cui si trova la Luna, era circa tre volte più grande del diametro della Luna stessa. Il nostro satellite naturale doveva quindi avere un diametro circa tre volte più piccolo di quello della Terra e pertanto misurare, approssimativamente, 3.500 km. Poiché era facile stimare il diametro apparente della Luna, che è di circa mezzo grado, fu possibile immaginare un’enorme circonferenza intorno alla Terra ponendo, una a fianco all’altra, 720 Lune (il doppio dei gradi di un angolo giro) delle quali era noto il diametro. Dividendo quindi la lunghezza di questa enorme circonferenza (di circa due milioni e mezzo di kilometri) per 2π, si ottenne la misura del suo raggio, cioè in pratica la distanza fra la Terra e la Luna. Essa risultò di circa 400.000 km, un valore molto prossimo a quello reale.

Il diametro apparente della Luna è di cerca mezzo grado. Pertanto, ponendo una accanto all’altra 720 Lune, è possibile immaginare, intorno alla Terra, un’enorme circonferenza formata da Lune affiancate. Ora, poiché il diametro della Luna era stato valutato circa un terzo di quello della Terra, la lunghezza della circonferenza veniva a corrispondere a circa 240 diametri terrestri che, divisi per 2π davano per risultato il raggio della circonferenza, ossia proprio la distanza Terra-Luna. Questa distanza corrisponde ad una trentina di diametri terrestri.

Oltre questa misura gli antichi greci non seppero andare. E nemmeno in seguito si riuscì a compiere progressi significativi relativamente alle distanze dei corpi celesti. Si arrivò quindi nella più completa ignoranza, per quello che concerne le dimensioni dell’Universo, fino al diciottesimo secolo.

IL TENTATIVO DI ARISTARCO DI MISURARE LA DISTANZA TERRA-SOLE

In verità, un tentativo di misurare la distanza fra la Terra e il Sole, fu fatto proprio da Aristarco di Samo, circa 270 anni prima di Cristo, benché egli non conoscesse altre misure cosmiche, nemmeno il diametro terrestre. Egli sapeva che quando la Luna è in quadratura, cioè quando dalla Terra si vede metà superficie della Luna illuminata dal Sole e l’altra metà è al buio, le direzioni Sole-Luna e Luna-Terra determinano un angolo retto. Perciò, in quel momento, i tre corpi celesti formano in cielo un triangolo rettangolo del quale è possibile misurare l’angolo compreso fra le visuali dirette dalla Terra rispettivamente al Sole e alla Luna. Aristarco valutò quell’angolo 87° e, in base a questo valore, dichiarò che il Sole doveva essere circa 20 volte più lontano dalla Terra di quanto non fosse la Luna. In realtà, il Sole è 400 volte più lontano della Luna, ma per arrivare a questo risultato Aristarco avrebbe dovuto stimare con precisione l’angolo compreso fra le direzioni Terra-Luna e Terra-Sole che non è di 87°, ma di 89°51′, una misura impossibile da ottenere con gli strumenti disponibili a quel tempo.

Benché i valori fossero sbagliati, Aristarco pervenne tuttavia, attraverso i suoi calcoli, ad una conclusione esatta e cioè che il Sole, che appare in cielo più o meno delle dimensioni della Luna, doveva essere, a causa della maggiore lontananza, in realtà molto più grande di essa e quindi, presumibilmente, anche più grande della Terra. Pertanto, secondo logica, doveva essere il corpo piccolo, cioè la Terra, a girare intorno al corpo grande, cioè al Sole, e non viceversa.

Il modello eliocentrico di Aristarco fu condannato dalla cultura del suo tempo (spesso si sente dire che «i tempi non erano maturi», quando un’ipotesi scientifica non viene presa in considerazione) e ignorato nei secoli successivi. Bisognerà infatti aspettare quasi duemila anni perché vengano accettate le conclusioni del sommo astronomo dell’antichità, e l’astronomia possa finalmente riprendere a progredire.

LA MISURA DELLA PARALLASSE

Nel 1543 viene pubblicata un’opera di fondamentale importanza per l’astronomia (e non solo per essa!), il “De revolutionibus orbium coelestium” dell’ecclesiastico Niccolò Copernico (1474-1543), in cui l’autore riesuma le antiche idee di Aristarco ponendo il Sole al centro dell’Universo e detronizzando la Terra dalla posizione di privilegio che aveva occupato per secoli.

Il semplice fatto di spostare il Sole dalla periferia al centro dell’Universo non aiuta, di per sé, a determinare la distanza di qualche nuovo corpo celeste. Tuttavia indirizzato dal nuovo modello di Universo, nel 1609, l’astronomo tedesco Giovanni Keplero scoprì una legge che avrebbe aperto la strada alla determinazione delle distanze dei singoli pianeti dal Sole. Si tratta della cosiddetta «terza legge di Keplero», la quale afferma che i quadrati dei tempi di rivoluzione dei pianeti intorno al Sole sono proporzionali ai cubi delle loro distanze medie da esso.

Applicando la legge appena scoperta, fu possibile quindi disegnare, in scala, il sistema solare. Il modello in sé non forniva alcuna distanza dei componenti del sistema solare ma mostrava le distanze reciproche fra pianeti in modo che se si fosse riusciti a misurare la distanza dalla Terra, anche di un solo pianeta, si sarebbero poi potute calcolare tutte le altre.

Per determinare le distanze di corpi lontani e inaccessibili, si usa il sistema cosiddetto della parallasse. E’ presto detto cosa si intenda con questo termine. Se si tiene il pollice vicino agli occhi e lo si guarda prima con l’occhio destro (tenendo chiuso il sinistro) e poi con l’occhio sinistro (tenendo chiuso il destro), lo si vede spostarsi sullo sfondo della parete lontana. Se ora si pone il pollice un po’ più lontano dagli occhi, e lo si guarda nello stesso modo, si nota ancora uno spostamento, ma di minore entità. Ovviamente, ponendo un oggetto a notevole distanza dagli occhi (ad esempio a 20 metri) non si osserverebbe più alcuno spostamento rispetto allo sfondo, in quanto ora l’oggetto da osservare sarebbe troppo lontano relativamente alla distanza che separa i due occhi. Però, se si compissero le osservazioni da posizioni molto più lontane di quanto non siano quelle comprese fra i due occhi, spostandosi, ad esempio, lateralmente di alcuni metri, la parallasse dell’oggetto lontano ritornerebbe evidente.

Dalla Terra è possibile osservare un corpo celeste da posizioni che distano al massimo quanto il diametro terrestre (a maggiore distanza di così si finirebbe fuori dal pianeta!). Da queste posizioni solo la Luna presenta una parallasse misurabile e in effetti, con questo sistema, già Tolomeo aveva determinato la distanza fra la Terra ed il suo satellite, osservando l’astro da punti posti a notevole distanza fra loro e pervenendo ad un valore che si accordava molto bene con quello trovato da Ipparco nel modo che abbiamo visto.

Se l’osservazione di un astro viene compiuta da due osservatori situati ai lati opposti della Terra, l’angolo di parallasse che ne risulta, diviso per due, è chiamato «parallasse geocentrica» (o diurna). Esso corrisponde all’angolo sotto il quale, dall’astro, si vedrebbe perpendicolarmente il raggio terrestre. In realtà, per prendere la misura, non serve nemmeno la presenza contemporanea di due osservatori: sfruttando il moto di rotazione diurna del nostro pianeta, basta porsi sull’equatore ed aspettare 12 ore e la Terra stessa ci porta dall’altra parte a circa 12.756 km di distanza. La parallasse geocentrica della Luna è di 57 minuti d’arco, cioè quasi un grado.

Quando si tentò di valutare la parallasse diurna del Sole o di un pianeta qualsiasi ci si rese conto che gli angoli erano troppo piccoli perché potessero essere valutati con precisione. Tuttavia la misura sarebbe diventata possibile con l’impiego del cannocchiale costruito da Galilei.

In verità, anche facendo uso del cannocchiale, le difficoltà che si incontravano erano ancora notevoli per le considerevoli distanze dei pianeti dalla Terra. Comunque, nel 1672, Gian Domenico Cassini, un astronomo di origine italiana, capostipite di una dinastia di scienziati che lavorò a Parigi, senza soluzione di continuità, per sei generazioni e sempre nel campo dell’astronomia (esempio unico nella storia della scienza), riuscì a valutare con un discreto grado di precisione la parallasse di Marte, il pianeta più vicino alla Terra dopo Venere. Da questa misura fu possibile dedurre la distanza della Terra dal Sole che venne valutata, dallo stesso Cassini, in 138.730.000 km, un valore di solo una decina di milioni di kilometri inferiore a quello reale.

La misura precisa della distanza Terra-Sole si ottenne però solo un secolo più tardi utilizzando un suggerimento dell’astronomo inglese Edmund Halley (1656-1742), il quale, da giovane, aveva trascorso alcuni anni a Sant’Elena (un’isola situata nell’emisfero australe, divenuta famosa per aver ospitato Napoleone in esilio), dove si era recato per studiare le stelle di quella parte del cielo. Durante il soggiorno sull’isola gli capitò di osservare Mercurio che passava davanti al Sole e ciò gli suggerì l’idea che un analogo passaggio di Venere (pianeta che si trova molto più vicino alla Terra di Mercurio) sul disco solare, avrebbe consentito di misurare la parallasse di quel pianeta.

Venere sarebbe passata davanti al Sole nel 1761 e pertanto si presero disposizioni affinché quell’avvenimento fosse osservato da punti molto lontani fra loro. Il percorso del pianeta sul disco solare, osservato da punti diversi, ovviamente sarebbe apparso diverso. La misura accurata di questi spostamenti consentì di risalire al valore della parallasse di Venere e quindi alla distanza di quel pianeta dalla Terra. Nota la distanza di Venere, fu immediato, sul modello in scala disponibile fin dai tempi di Keplero, il calcolo delle distanze di tutti gli altri pianeti del sistema solare, e anche del Sole.

Alla fine del 1700 era nota quindi con sufficiente precisione la distanza della Terra dal Sole, valutata in circa 150 milioni di kilometri. Questa distanza si chiama «unità astronomica» (U.A.) ed è proprio facendo uso di questa unità di misura che vengono a volte espresse le distanze dei pianeti dal Sole. Il pianeta più lontano, noto agli antichi, Saturno, dista dal Sole circa 10 U.A., ossia un miliardo e mezzo di kilometri, mentre il pianeta più lontano che attualmente si conosce, Plutone, dista mediamente circa 40 U.A., quindi sei miliardi di kilometri.

LA SCOPERTA DEGLI ASTEROIDI

Dopo che erano state determinate con precisione le distanze dei pianeti dal Sole, intorno al 1770, l’astronomo tedesco Johann Tietz (latinizzato in Titius), osservando questi valori, espressi in unità astronomiche, notò che contenevano una certa regolarità. Le distanze dei singoli pianeti dal Sole potevano infatti essere ricavate dalla seguente progressione geometrica di ragione due: 3, 6, 12, 24, 48, 96, ecc. Ponendo lo zero all’inizio della progressione e aggiungendo a ciascun termine il numero 4, si ottiene una serie di valori che, divisi per 10, rappresentano in unità astronomiche le distanze dei pianeti dal Sole. I valori sono i seguenti: 0,4, 0,7, 1, 1,6, 2,8, 5,2, 10,0, ecc. Alla Terra corrisponde il terzo valore, cioè 1 U.A. e, ad esempio a Marte, il quarto, cioè 1,6 U.A. pari a circa 240 milioni di kilometri, che è effettivamente la distanza del pianeta dal Sole. Questa legge empirica fu resa popolare, qualche anno più tardi, dall’astronomo tedesco Elert Bode, e oggi è nota con il nome di «legge di Titius e Bode».

Una prima conferma della validità della legge si ebbe nel 1781 quando l’astronomo di origine tedesca, trapiantato in Inghilterra, Wilhelm Friederich Herschel (1738-1822) scoprì, per caso, Urano (il sesto pianeta del sistema solare), che si trova proprio nella posizione prevista da Titius e Bode, ossia a 19,6 U.A. dal Sole.

A proposito del “caso”, che molto spesso viene invocato per segnalare scoperte scientifiche, è bene dire che raramente una scoperta scientifica avviene veramente per caso; il più delle volte essa è frutto inaspettato di una ricerca volta in altre direzioni, da parte di un ingegno capace di intendere le novità. Louis Pasteur, famoso chimico e biologo francese vissuto nell’Ottocento, diceva: «Nella ricerca il caso favorisce solo le menti preparate».

Una seconda prova del valore euristico della legge si ebbe pochi anni più tardi. La legge di Titius e Bode presentava uno spazio vuoto in corrispondenza del valore di 2,8 U.A.: Marte si trova infatti a 1,6 U.A. dal Sole e Giove, il pianeta successivo, a 5,2. Si pensò quindi che a quella distanza dovesse trovarsi un pianeta che non era ancora stato scoperto e pertanto un gruppo di osservatori, che si dette il nome di “Polizia del cielo”, si mise alla ricerca del pianeta mancante. Essi vennero però anticipati dall’astronomo italiano Giuseppe Piazzi (1746-1826) il quale, dall’osservatorio di Palermo, nella notte di capodanno del 1801, quindi esattamente all’inizio del nuovo secolo, osservò un corpo celeste, di dimensioni più piccole dei pianeti, a cui dette il nome di Cerere (la dea patrona della Sicilia).

In realtà non si trattava di un singolo pianeta, ma di un rappresentante di uno sciame di corpi di piccole dimensioni di cui in seguito furono osservati oltre duemila (e ancora oggi se ne scoprono di nuovi). A questi corpi celesti, situati in una zona del cielo posta ad una distanza media di 2,8 U.A., cioè proprio alla distanza indicata dalla legge di Titius e Bode, fu dato il nome di «Pianetini» o «Asteroidi».

LA MISURA DELLA PARALLASSE DELLE STELLE

Nei primi anni del 1800 si conoscevano con precisione le dimensioni del sistema solare, ma questo non rappresenta che una piccolissima parte dell’Universo intero, il quale è composto da un numero sterminato di stelle. Quanto sono lontane le stelle?

Per misurare la distanza delle stelle, per mezzo della parallasse, l’uomo aveva ora a disposizione una base più ampia di quella rappresentata dal diametro terrestre. Questa era costituita dall’asse dell’orbita percorsa dalla Terra intorno al Sole, migliaia di volte più lunga della precedente. Osservando quindi una stella quando la Terra si trova in una certa posizione dell’orbita, e osservando la stessa stella quando la Terra si trova, sei mesi più tardi, nella posizione opposta, si può determinare quella che ora si chiama la «parallasse annua» dell’astro. Essa può essere definita come l’angolo sotto il quale, da una stella, si vedrebbe, perpendicolarmente, il semiasse dell’orbita terrestre.

Alla parallasse annua di un secondo d’arco corrisponde una distanza di un parsec (pc), che equivale a 3,26 anni luce. Ebbene, non esiste alcuna stella così vicina a noi da presentare una parallasse di solo un secondo d’arco. Quindi, per misurare la distanza anche delle stelle più vicine, era indispensabile determinare il valore di angoli molto piccoli. In verità, quelli che in pratica vengono misurati, sono gli angoli che sulla Terra si formano fra le visuali dirette al Sole e alla stella di cui si vuol conoscere la distanza. Questi angoli sono solo leggermente inferiori a 90°.

Intorno al 1830 i telescopi erano abbastanza ben costruiti tanto da consentire la misura della parallasse di una stella. Il primo che ci riuscì fu l’astronomo tedesco Friedrich Wilhelm Bessel, che nel 1838 comunicò di aver misurato la parallasse della 61 del Cigno, una stella poco visibile situata nella costellazione omonima. Questa stella presentava un notevole moto proprio e quindi doveva essere molto più vicina delle altre stelle che presentavano invece spostamenti nulli o appena percettibili. Se la 61 del Cigno era vicina, rispetto alle stelle lontane che facevano da sfondo, doveva essere possibile misurare la sua parallasse. Essa risultò infatti di 0,314 secondi d’arco, quindi poco più di un terzo di secondo: ragione per cui la stella doveva trovarsi a circa 3 parsec dalla Terra, ovvero a circa 10 anni luce. E così è in effetti.

Pochi mesi più tardi, l’astronomo scozzese Thomas Henderson, dall’Osservatorio di Città del Capo, misurò la parallasse della stella Alfa della costellazione del Centauro, che risultò essere di 0,75 secondi d’arco. Questa stella era quindi molto più vicina della 61 del Cigno e infatti si trova a soli 4 anni e 4 mesi luce da noi. Successivamente fu individuata una debole stellina, associata ad Alfa Centauri, ancora leggermente più vicina. Ad essa fu dato il nome di Proxima Centauri ed è proprio questa la stella più vicina che attualmente si conosca.

Entro la fine del secolo vennero misurate le distanze di molte stelle con il metodo della parallasse; tuttavia, oltre certi limiti, con questo metodo non si riusciva ad andare. La parallasse più piccola che oggi si riesce a stimare, usando i migliori strumenti a disposizione, è di un centesimo di secondo d’arco, quindi non si riescono a valutare distanze superiori a poco più di 300 anni luce. Ma oltre questo limite esistono miliardi di altre stelle, come fare per valutarne la distanza?

Un sistema molto approssimativo poteva essere quello di stimarne la lontananza in funzione della loro luminosità partendo dal presupposto che tutte le stelle possiedano più o meno la stessa luminosità intrinseca. Si sa che la luminosità di una sorgente di luce diminuisce con il quadrato della distanza, secondo una ben nota legge fisica. Pertanto una sorgente luminosa che apparisse, per esempio, nove volte meno luminosa di un’altra supposta di uguale luminosità intrinseca, si troverebbe a distanza tripla da questa.

In realtà le stelle non sono tutte ugualmente luminose e quindi il metodo, applicato ai casi concreti, si rivelò molto impreciso. Tuttavia grazie a questo sistema di valutazione delle distanze, William Herschel nel 1785 formulò l’ipotesi che le stelle in cielo fossero disposte a forma di lente intorno al sistema solare. In effetti, se di notte si guarda in alto in cielo si vede una larga banda bianca che lo attraversa e che gli antichi chiamavano Via Lattea, perché immaginavano si trattasse del latte uscito dal seno di Giunone mentre allattava Ercole. La fascia luminosa non è altro che un assembramento di stelle che ad occhio nudo non siamo in grado di distinguere singolarmente, così come non siamo in grado di distinguere le singole foglie degli alberi di una foresta vista dall’aereo. A noi sembra, quindi, di essere circondati da questa fascia di stelle e di trovarci quindi al centro di essa.

L’insieme di queste stelle (compreso il nostro Sole) oggi viene chiamato Galassia (dal greco «galaxias» che significa latteo). Herschel, prendendo in considerazione campioni di astri situati in diversi punti del cielo, calcolò il numero di stelle presenti nella intera Via Lattea. Questo numero venne stimato in circa cento milioni. In realtà le stelle presenti nella Galassia sono almeno mille volte di più.

In base alla luminosità delle stelle Herschel riuscì anche a valutare la grandezza di tutto il complesso che risultò tuttavia di molto inferiore a quello reale. Comunque, anche se imperfetto, il quadro della nostra Galassia fornito da Herschel nelle sue linee essenziali si rivelerà attendibile.

LA “MAGNITUDO” DELLE STELLE

Agli inizi del 1900 la conoscenza delle distanze delle stelle era paragonabile a quella che all’inizio del 1700 concerneva le distanze dei pianeti. Si ricorderà che agli inizi del 1700 si conosceva con precisione la distanza della Luna, ma poco si sapeva riguardo alle distanze degli altri pianeti; così, agli inizi del Novecento, si conosceva la distanza di alcune stelle molto vicine, ma le distanze di quelle più lontane potevano essere solo intuite.

Il passo successivo verso la misurazione delle distanze stellari fu la scoperta, da parte dell’astronoma americana Henrietta Leavitt (1868-1922), delle variabili cefeidi, nella Piccola Nube di Magellano. La Piccola Nube di Magellano è un gruppo di stelle che appare come una macchia lattiginosa del cielo australe ed è così chiamata perché il primo ad osservarla fu l’esploratore portoghese Ferdinando Magellano, il quale nel 1520 stava navigando lungo la costa atlantica del Sud America alla ricerca di un passaggio che gli consentisse di raggiungere l’Asia.

Le variabili cefeidi sono delle stelle la cui luminosità varia nel tempo, raggiungendo un massimo, per poi ritornare alla luminosità iniziale: queste si chiamano «cefeidi» perché la prima di esse venne osservata nella costellazione di Cefeo. Il tempo che intercorre fra un massimo di luminosità e il successivo, viene detto «periodo» e può variare da meno di un giorno a quasi due mesi. Inoltre si osserva che la luminosità raggiunta al massimo dello splendore può essere più o meno intensa e non presenta alcun legame con il periodo di pulsazione, nel senso che vi sono cefeidi con periodo lungo e scarsa luminosità finale e cefeidi con periodo breve e luminosità finale intensa, o viceversa, cefeidi con periodo lungo e intensa luminosità finale e cefeidi con periodo breve e scarsa luminosità finale.

Fin dai tempi di Ipparco di Nicea le stelle erano classificate, in funzione della loro luminosità (che veniva chiamata «grandezza»), secondo una scala che andava da 1 a 6. Le stelle meno luminose venivano classificate di sesta grandezza, mentre le più luminose erano dette di prima grandezza. In seguito, a questa classificazione venne dato maggior rigore scientifico e si definì di prima grandezza una stella che appare esattamente 100 volte più luminosa di una di sesta. Per effetto di questa precisazione, volendo passare da una grandezza all’altra, si deve moltiplicare la luminosità della stella meno luminosa per la radice quinta di 100, ossia per 2,512. Se quindi si assegnasse, ad esempio, il valore uno alla luminosità di una stella di sesta grandezza, quella di quinta grandezza avrebbe una luminosità di 2,512 e quella di quarta grandezza sarebbe ancora 2,512 volte più luminosa di quest’ultima e quindi raggiungerebbe il valore 6,31. La stella di terza grandezza avrebbe una luminosità ancora 2,512 volte maggiore di quella di quarta, quindi la sua luminosità sarebbe 15,85, e così di seguito fino alla stella di prima grandezza che sarebbe 2,512 volte più luminosa di quella di seconda e 100 volte più luminosa di quella di sesta.

Con il perfezionamento della scala delle grandezze, alcune stelle molto luminose finirono per trovarsi con luminosità superiori a quelle necessarie per essere classificate di prima grandezza. A queste stelle vennero pertanto assegnati valori di magnitudo zero e anche negativi. (Oggi si preferisce il termine «magnitudo» al posto di «grandezza» perché quest’ultimo termine può trarre in inganno e far pensare che si tratti delle dimensioni effettive della stella). Attualmente, ad esempio, a Betelgeuse si assegna magnitudo 0,80, a Vega magnitudo 0,04 e a Sirio, che è la stella più splendente di tutte, magnitudo -1,46.

La luce di una stella che arriva sulla Terra attualmente può essere valutata con grande precisione, utilizzando apparecchi molto sofisticati detti fotometri. Le magnitudini, determinate misurando la luce che ci giunge dalle stelle, sono dette «magnitudini apparenti» in quanto la radiazione che percepiamo dipende, oltre che dalla reale luminosità dell’astro, anche dalla distanza a cui esso si trova. Per poter valutare la luminosità effettiva di una stella dovremmo quindi conoscere la sua distanza.

Gli astronomi definiscono «magnitudo assoluta» di una stella la sua luminosità apparente alla distanza di 10 parsec. Per avere una misura del reale splendore di un astro gli scienziati hanno quindi convenuto di immaginare tutte le stelle sistemate alla stessa distanza e di considerare la luminosità apparente, a quella distanza, come espressione della loro luminosità intrinseca. Questa distanza standard, come abbiamo detto, è stata fissata a 10 parsec, cioè a 32,6 anni luce.

E’ stata studiata quindi una relazione molto semplice che lega fra loro la magnitudo assoluta M, quella apparente m e la distanza d espressa in parsec. La relazione è la seguente:

M = m + 5 – 5 log d

Impiegando questa formula è possibile determinare il valore della magnitudo assoluta di una stella qualora si conosca quella apparente e la sua distanza oppure, come vedremo in seguito, valutare la distanza di una stella conoscendo la sua luminosità assoluta e quella apparente.

Ad esempio, nel caso di Sirio, che è una stella con magnitudo apparente -1,46 e dista da noi 2,65 parsec, si ha:

M = -1,46 + 5 – 5 × 0,424 = +1,42

in cui 0,424 è il logaritmo decimale di 2,65. Quindi, alla distanza di 10 parsec (cioè più lontano di quanto non sia realmente) lo splendore di Sirio diminuisce di quasi tre punti passando da magnitudo -1,46 a magnitudo +1,42.

Ora, se prendiamo ad esempio la Stella Polare, essa appare meno luminosa di Sirio solo perché è molto più lontana di questa. Se la Stella Polare venisse posta alla stessa distanza di Sirio essa apparirebbe molto più luminosa: ciò dipende dal fatto che la luminosità intrinseca della Stella Polare è molto maggiore di quella di Sirio e se le due stelle venissero poste entrambe alla distanza di 10 parsec il fatto sarebbe subito evidente. Viceversa il nostro Sole, che è luminosissimo, tanto da rischiarare con la sua presenza il cielo intero (magnitudo apparente -26,7), alla distanza di 10 parsec, apparirebbe solo di magnitudo 4,8, quindi una stellina a mala pena visibile ad occhio nudo.

LE VARIABILI CEFEIDI

Torniamo ora alle Cefeidi e alla scoperta di Henrietta Leavitt. Questa eminente scienziata nel 1912 era assistente all’Osservatorio dello Harvard College, dove era impegnata a studiare una serie di fotografie relative alla Piccola Nube di Magellano, dalle quali si capiva chiaramente che si trattava di un gruppo di stelle situate al di fuori dalla Via Lattea (anche se in verità alcuni astronomi pensavano che esse ne facessero parte).

Questo sistema di stelle conteneva molte cefeidi le quali presentavano un periodo di pulsazione tanto più lungo quanto più apparivano brillanti al massimo dello splendore. Come si ricorderà, questa regolarità non si riscontrava nelle cefeidi che si potevano osservare in altre zone del cielo. Come mai ciò accadeva proprio per quelle della Piccola Nube di Magellano? La Leavitt comprese che ciò doveva dipendere dal fatto che le cefeidi presenti nella Nube di Magellano erano più o meno tutte situate alla stessa distanza da noi, ragione per cui la loro magnitudo apparente era in pratica una magnitudo assoluta: con la differenza che essa era riferita alla distanza a cui si trova la Piccola Nube di Magellano invece che a 10 parsec.

Questa distanza tuttavia non si conosceva, ma se si fosse riusciti a misurarla, la magnitudo assoluta della stella si sarebbe potuta stabilire attraverso la durata del suo periodo di pulsazione, il quale appariva, come abbiamo detto, tanto più lungo quanto più intensa era la luminosità al massimo dello splendore.

Studiando con attenzione le foto della Piccola Nube di Magellano, scattate in tempi successivi, la Leavitt fu in grado di scrivere una relazione che legava la magnitudo assoluta delle cefeidi con la lunghezza del periodo di pulsazione. Da questa relazione periodo-luminosità si poteva dedurre quale periodo avrebbe dovuto avere una cefeide che presentava una certa magnitudo assoluta, e viceversa a quale magnitudo assoluta doveva corrispondere una cefeide che presentava un certo periodo di pulsazione. A questo punto non rimaneva altro che determinare la magnitudo assoluta di una sola cefeide per conoscere quella di tutte le altre.

Ma per conoscere la magnitudo assoluta di una cefeide era necessario determinarne la distanza. Il fatto è che le cefeidi, purtroppo, sono tutte stelle molto lontane tanto che non è possibile utilizzare il metodo della parallasse per misurarne la distanza.

Si tentò quindi di arrivare alla definizione della loro distanza attraverso metodi statistici, basati sulla determinazione del moto proprio. Abbiamo già accennato al fatto che le stelle più vicine hanno un moto proprio più evidente rispetto a quelle più lontane e quindi, più si vede spostarsi nel tempo una stella in cielo, più questa dovrebbe essere vicina. In realtà il metodo non è molto preciso ma, in mancanza di meglio, sufficientemente affidabile, tanto che permise di ottenere valori della parallasse di una decina di cefeidi. Queste misure vennero considerate accettabili.

Il primo ad utilizzare questo metodo fu l’astronomo danese Ejnar Hertzsprung (1873-1967) il quale analizzò il movimento di gruppi di stelle contenenti anche delle cefeidi, e alla fine dichiarò che una cefeide con periodo di 6,6 giorni doveva avere una magnitudo assoluta, al massimo dello splendore, di -2,3. Pochi anni più tardi, l’americano Harlow Shapley (1885-1972), uno dei più grandi astronomi dell’ultimo secolo, ripeté il procedimento e concluse che una cefeide con una magnitudo assoluta di -2,3 doveva avere un periodo di pulsazione di 5,96 giorni: un risultato molto vicino a quello trovato dall’astronomo danese.

Stabilito quindi il legame fra la magnitudo assoluta di una determinata cefeide e il suo periodo di pulsazione, applicando la relazione periodo-luminosità scoperta dalla Leavitt, si poté determinare la magnitudo assoluta di una qualsiasi cefeide. Queste misurazioni portarono, fra l’altro, alla scoperta che le cefeidi sono stelle molto grandi che pulsano probabilmente a causa di espansioni e contrazioni successive determinate da esplosioni violente e ritmiche che si verificano all’interno del loro nucleo: più è violenta l’esplosione, più la stella si espande, più diventa luminosa al massimo dell’espansione e, di conseguenza, più tempo poi impiega per contrarsi.

Le cefeidi si rivelarono quindi dei formidabili «fari campione» utili per misurare le grandi distanze cosmiche. Infatti se le cefeidi sparse nell’Universo si fossero comportate tutte quante come quelle presenti nella Piccola Nube di Magellano, l’uomo sarebbe venuto in possesso di un sistema sicuro per misurare le dimensioni reali della nostra Galassia e anche le distanze dei raggruppamenti di stelle esterni ad essa.

Utilizzando le cefeidi presenti nella nostra Galassia, Shapley tentò di determinarne forma e dimensioni. Dopo una serie di misurazioni delle distanze e dell’affollamento di stelle nelle diverse direzioni del cielo, egli concluse che la forma della nostra Galassia è effettivamente a lente, come aveva scoperto Hershel, ma che il sistema solare non si trova al centro di essa. Egli inoltre propose per essa un diametro di 300.000 anni luce, una valutazione, come vedremo, eccessiva.

Per il fatto che la Galassia si presentava a forma di disco gli astronomi pensarono che essa dovesse girare intorno ad un proprio asse e si misero quindi a misurare i moti relativi delle stelle per individuare quelle che si allontanavano e quelle che si avvicinavano alla Terra. Alla fine risultò che il Sole, e le stelle che gli stanno vicine, si muovono alla velocità di circa 240 km al secondo rispetto al centro galattico compiendo una rivoluzione completa, intorno ad esso, in circa 200 milioni di anni. Questo periodo di tempo può essere considerato l’«anno galattico». Ora, poiché il nostro Sole, insieme ai pianeti che gli girano intorno, è nato circa 5 miliardi di anni fa, si può dire che il sistema solare abbia un’età di circa 25 anni galattici.

Una volta determinata la velocità di rotazione, fu possibile calcolare la forza di gravità del centro galattico e quindi la sua massa. Risultò così che la massa della Galassia era equivalente a quella di 100 miliardi di stelle grandi come il Sole e poiché il nostro Sole è una stella di media grandezza si concluse che molto probabilmente la nostra Galassia doveva contenere circa 100 miliardi di stelle, mille volte di più di quelle stimate da Herschel.

Frattanto, per effetto di misure più scrupolose, il diametro della Galassia venne ridotto a 100.000 anni luce, mentre lo spessore fu valutato in circa 20.000 anni luce. Il nostro Sole doveva trovarsi, all’interno di questo mare di stelle, in posizione periferica, sul piano galattico, a circa 30.000 anni luce dal centro (e quindi a 20.000 anni luce dal bordo esterno).

LA SCOPERTA DELLE GALASSIE

Nei primi anni del secolo che si è appena concluso, il quadro dell’Universo si andava delineando con precisione, ma esso era ben lungi dall’essere completo. Vi erano alcuni corpi dai contorni sfumati, chiamati “nebulose”, che non si comprendeva bene cosa fossero. Per la verità non si riusciva nemmeno a capire se li si doveva considerare oggetti situati all’interno della nostra Galassia o fuori di essa. Alcuni astronomi avevano anche avanzato il dubbio che si trattasse di assembramenti di stelle, cioè di galassie, e non di polveri cosmiche, come molti pensavano e come lasciava sottintendere il nome che era stato loro assegnato. E’ interessante ricordare che già nel 1755, Immanuel Kant, notissimo filosofo tedesco, sviluppando la concezione pluralistica dei mondi di Giordano Bruno, immaginò la Via Lattea come un “Universo isola”, immerso nel vasto mare cosmico insieme con altri “Universi isola” della sua stessa natura.

Una di queste nebbie diffuse, nelle mappe cosmiche, era indicata con la sigla M 31, ma veniva anche chiamata Nebulosa di Andromeda, perché si trova nella costellazione che porta tale nome. Nel 1924 l’astronomo americano Edwin Hubble (1889-1953) puntò un nuovo telescopio da cento pollici (2,5 metri), da poco installato sul Monte Wilson in California, verso la Nebulosa di Andromeda e poté osservare che il margine esterno di essa era formato di stelle. Allora fu subito chiaro che la Nebulosa di Andromeda era in realtà una galassia.

Anche altre nebulose si rivelarono essere agglomerati di stelle che apparivano sistemati a distanze ancora maggiori della galassia di Andromeda. L’Universo si andava quindi popolando di un gran numero di «Universi isola», proprio come aveva immaginato Kant, e di conseguenza anche le sue dimensioni si andavano ampliando fino a distanze di decine, e anche di centinaia di milioni di anni luce.

Le galassie dettero non pochi grattacapi agli astronomi degli anni Trenta del secolo scorso. In primo luogo esse sembravano essere tutte più piccole della nostra; in secondo luogo, la valutazione delle loro distanze faceva pensare che l’Universo avesse un’età di solo 2 miliardi di anni, una vita troppo breve e in evidente contrasto con quella della Terra, che era stata stimata, con metodi rigorosi, a 4,5 miliardi di anni.

La soluzione delle contraddizioni di cui abbiamo detto si ebbe nel 1944 quando l’astronomo americano di origine tedesca Walter Baade, scoprì che gli errori di valutazione delle dimensioni delle galassie e dell’età dell’Universo erano dovuti a misure errate delle distanze cosmiche.

Egli, approfittando di condizioni eccezionali del cielo di Monte Wilson, dov’era situato un nuovo telescopio da 100 pollici, dovute anche all’oscuramento della vicina città di Los Angeles, imposto dal pericolo di incursioni aeree giapponesi, riuscì ad ottenere fotografie del cielo di ottima qualità. Queste foto evidenziavano anche le stelle interne della galassia di Andromeda, quelle che non era riuscito ad osservare Hubble.

Baade poté così notare che le stelle poste all’interno della Galassia di Andromeda erano molto diverse da quelle esterne. Le prime infatti erano rosse, mentre quelle esterne erano azzurre; inoltre le giganti azzurre della periferia apparivano mediamente 100 volte più luminose delle giganti rosse del centro galattico. Esistevano, in altre parole, due tipi di stelle differenti che egli chiamò rispettivamente stelle di Popolazione I e stelle di Popolazione II. Si riuscì anche a stabilire, facendo uso di particolari sistemi di analisi che si andavano perfezionando in quei tempi, che le stelle di Popolazione I (quelle esterne) erano relativamente giovani e ricche in metalli, mentre le stelle di Popolazione II (quelle interne) erano più vecchie e avevano basso contenuto in metalli.

Frattanto dopo la guerra veniva montato, sul Monte Palomar, il più grande telescopio mai costruito dall’uomo: ad esso fu dato il nome di Hale (in onore dell’astronomo americano George E. Hale, che ne diresse la costruzione) ed ha uno specchio del diametro di 5 metri. Facendo uso di quello che veniva considerato uno strumento gigantesco per l’osservazione del cielo (oggi oltre al telescopio spaziale Hubble che sta svolgendo egregiamente il suo compito sono operativi diversi altri strumenti con specchi di più di 8 metri), si poté scoprire che esistono galassie di diversa struttura che possono tuttavia essere ricondotte a due soli tipi fondamentali: galassie ellittiche e galassie a spirale. Le prime sono costituite prevalentemente di stelle di Popolazione II, mentre nelle galassie a spirale (a forma cioè di girandola) i bracci sono composti di stelle di Popolazione I e il centro è pieno di stelle di Popolazione II.

Baade, osservando le cefeidi presenti fra le stelle di Popolazione II e quelle presenti fra le stelle di Popolazione I notò che i due tipi erano diversi: le cefeidi di Popolazione I, a parità di periodo di pulsazione, avevano una luminosità molto maggiore di quelle di Popolazione II. Ora, poiché la Leavitt aveva determinato la curva periodo-luminosità utilizzando cefeidi di Popolazione II, mentre Shapley, per valutare le dimensioni della nostra Galassia e le distanze degli ammassi globulari che stanno intorno ad Andromeda, aveva fatto uso delle cefeidi di Popolazione I, quest’ultimo era pervenuto a valutazioni delle distanze molto inferiori a quelle reali in quanto si era servito di cefeidi che avevano luminosità quattro o cinque volte superiore a quelle utilizzate dalla Leavitt per calibrare la scala periodo-luminosità.

L’uso della scala della Leavitt portava logicamente ad un calcolo errato della magnitudo assoluta di una cefeide presente fra le stelle di Popolazione I determinato in base al suo periodo. D’altra parte, se era sbagliata la magnitudo assoluta, doveva esserlo anche la distanza calcolata in base ad essa. La conclusione di tutto ciò era che la galassia in cui si trovava quella cefeide doveva essere molto più lontana di quanto risultava dai calcoli.

Per farla breve, l’Universo, di colpo, raddoppiava le sue dimensioni e i problemi connessi con l’errata valutazione delle distanze cosmiche erano risolti: la nostra non era la galassia più grande di tutte e l’età dell’Universo diventava decisamente maggiore di quella che derivava dai calcoli precedenti e risultava quindi perfettamente compatibile con l’età della nostra Terra. Oggi sappiamo che l’Universo è un milione di miliardi di volte più grande della nostra Galassia.

LA SPETTROSCOPIA

Raddoppiando le distanze delle galassie non si risolveva tuttavia il problema relativo alle dimensioni dell’Universo. Fino a quale distanza si sarebbe potuto osservare galassie? Quali erano i confini reali dell’Universo?

Le osservazioni con i moderni telescopi hanno mostrato che le galassie hanno la tendenza a unirsi in gruppi, come d’altra parte fanno le stelle. Nella scala gerarchica, abbiamo visto che un gruppo di stelle forma una galassia; ora possiamo dire che un gruppo di galassie forma un ammasso di galassie. La nostra Galassia, ad esempio, fa parte del cosiddetto Gruppo Locale il quale è costituito da una ventina di galassie che comprendono Andromeda e le due Nubi di Magellano.

Anche gli ammassi di galassie si organizzano in unità superiori. Sono stati osservati, infatti, dei superammassi di galassie. Il nostro Gruppo Locale, ad esempio, farebbe parte del superammasso della Vergine. Oltre queste dimensioni, molto probabilmente non si andrà. Le osservazioni più recenti hanno mostrato che le galassie sarebbero sistemate in zone limitate che circoscrivono vaste regioni vuote. L’Universo avrebbe, in altre parole, una struttura a spugna.

Da ciò dobbiamo dedurre che l’Universo è infinito? Certamente no. Esiste infatti un limite imposto dal tempo, se non dallo spazio.

Prima di parlarne cerchiamo di capire come hanno fatto gli astronomi a misurare le distanze delle galassie più lontane alle quali non è più applicabile il metodo delle cefeidi per il semplice fatto che nelle galassie molto lontane non è più possibile distinguere le singole stelle. Le galassie più lontane appaiono come nebbioline sfumate e niente più.

Il metodo che avrebbe consentito di determinare le distanze degli oggetti più lontani dell’Universo nasceva poco più di un secolo fa quando venne individuata una nuova tecnica di indagine dei corpi celesti basata sull’analisi dettagliata della luce. Questa tecnica è detta «spettroscopia ottica» e consiste nel far passare la luce attraverso un prisma di vetro (o di un qualsiasi altro corpo trasparente tagliato in modo che due facce formino un angolo acuto), per consentirne la separazione nelle componenti elementari.

Già dai tempi di Newton si sapeva che la luce del Sole, che ci appare “bianca”, in effetti è costituita dall’insieme di sette colori che vanno dal rosso al violetto (i colori dell’arcobaleno). Questi colori si manifestavano quando la luce dell’astro veniva fatta passare attraverso un prisma di vetro.

Sovrapposte a questo spettro continuo di colori vi erano migliaia di righe scure, che apparivano quando la luce, prima di attraversare il prisma trasparente era costretta a passare per una stretta fessura. Le righe furono osservate per la prima volta dal fisico tedesco Joseph Fraunhofer (1787-1826), ma di esse, a quel tempo, nessuno seppe dare spiegazione. La soluzione dell’enigma si deve a Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) e Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899) i quali si resero conto che le righe nere non erano altro che la traccia lasciata sullo spettro dagli elementi chimici presenti sul Sole.

I due scienziati tedeschi nel 1859 scoprirono infatti che mentre i solidi, i liquidi e i gas molto compressi, portati ad incandescenza, producono uno spettro continuo di colori, i gas incandescenti, a bassa pressione, producono invece uno spettro fatto di righe luminose staccate fra loro. Queste righe non sono altro che la traccia lasciata dai singoli elementi chimici, una specie di “impronta digitale” tipica di ogni elemento.

Viceversa, se un gas freddo viene attraversato dalla luce prodotta da un corpo incandescente si nota il formarsi, sullo spettro continuo di colori, di una serie di righe nere situate esattamente nella stessa posizione che occuperebbero le righe luminose emesse dal medesimo gas incandescente.

E come è possibile ottenere lo spettro del Sole, allo stesso modo è possibile ottenere lo spettro delle stelle e delle galassie. Lo studio di questi spettri fornisce informazioni relativamente alla composizione chimica, alla temperatura e alla densità del materiale gassoso presente sull’astro.

Inoltre, per quanto ci interessa, la determinazione della lunghezza delle onde luminose, corrispondenti alle righe dello spettro, consente di ricavare dati significativi sul moto delle stelle e delle galassie. Si era osservato infatti che le righe spettrali delle stelle e delle galassie non erano mai sistemate nella posizione occupata, nelle osservazioni effettuate in laboratorio, dagli stessi elementi chimici, ma apparivano spostate, o dalla parte del viola o dalla parte del rosso.

Quasi tutti gli astronomi oggi concordano nel ritenere che lo spostamento delle righe dello spettro luminoso sia dovuto all’effetto Doppler. Si tratta di un fenomeno scoperto nel 1842 dal fisico austriaco Christian Johann Doppler che lo applicò in campo acustico, mentre esso è caratteristico di tutte le manifestazioni ondulatorie.

Tutti noi abbiamo sperimentato l’effetto Doppler relativo al suono. Quando ad esempio un veicolo a sirene spiegate si avvicina, notiamo che il tono si fa sempre più acuto, poi, dopo che ci ha superato, e si allontana, diviene grave. Un rumore più acuto viene prodotto da onde corte mentre un rumore grave è prodotto da onde lunghe; quindi, il suono di una sorgente sonora che prima si avvicina e poi si allontana cambia di tono perché cambia la lunghezza dell’onda che lo produce.

Lo spostamento delle righe dello spettro luminoso delle galassie è interpretabile anch’esso come effetto Doppler. Studiando con precisione la lunghezza d’onda delle righe è possibile determinare non solo se un corpo celeste si allontana o si avvicina, ma anche la velocità con cui compie il movimento. Se una sorgente di luce si avvicina a noi, le righe del suo spettro si trovano spostate dalla parte del violetto, rispetto alla posizione assunta da una fonte di luce della stessa natura, ma ferma; viceversa, se le righe dello spettro si trovano spostate dalla parte del rosso vuol dire che la sorgente di luce si sta allontanando dall’osservatore.

LA LEGGE DI HUBBLE

Osservazioni compiute all’inizio del secolo scorso avevano evidenziato che, escluse le galassie del Gruppo Locale, alcune delle quali presentavano le righe dello spettro spostate verso il viola (violet shift) rispetto alle righe della stessa natura di una sorgente fissa, le altre galassie presentavano tutte, senza eccezioni, uno spettro con le righe spostate verso il rosso (red shift). Inoltre, le galassie meno luminose, e quindi verosimilmente più distanti, presentavano un maggiore spostamento delle righe verso il rosso di quelle più luminose, e quindi anche più vicine.

Nel 1929, Edwin Hubble ipotizzò che le velocità di recessione delle galassie crescessero con regolarità. Più esattamente egli osservò che le galassie si allontanavano da noi ad una velocità proporzionale alla distanza, quindi, ad esempio, una galassia che si fosse trovata ad una distanza doppia di un’altra si sarebbe anche allontanata da noi ad una velocità doppia di quest’ultima.

In termini matematici la legge di Hubble può essere espressa nel modo seguente: v=H·d, dove v è la velocità di allontanamento della galassia, d la sua distanza e H è una costante detta costante di Hubble. Il valore di H si determina sperimentalmente ed ha subito, nel tempo, varie modifiche e aggiustamenti. Oggi il valore più probabile è quello di 50 kilometri al secondo per megaparsec (milione di parsec), pari a 17 kilometri al secondo per milione di anni luce. Questo significa che una galassia che si trovasse ad un milione di anni luce da noi si allontanerebbe alla velocità di 17 kilometri al secondo, mentre una galassia che si trovasse a 1 miliardo di anni luce da noi si allontanerebbe alla velocità di 17.000 km al secondo. Ora, poiché il fondo dell’Universo dovrebbe stare a circa 15 – 16 miliardi di anni luce da noi, la velocità di una galassia che si trovasse da quelle parti sarebbe di circa 300.000 km al secondo e quindi la sua luce viaggerebbe ad una velocità molto prossima alla velocità massima raggiungibile e pertanto non sarebbe nemmeno visibile.

L’ETA’ DELL’UNIVERSO

Verso la metà degli anni Cinquanta vennero scoperti degli oggetti celesti, che sembravano stelle, i quali emettevano energia in quantità maggiore di un’intera galassia. A questi strani oggetti venne dato il nome di quasar (quasi-stellar object), cioè quasi stelle, perché vere stelle non potevano essere in quanto, fra l’altro, non presentavano le tipiche righe sullo spettro (o almeno così sembrava). Senza le righe spettrali non era nemmeno possibile misurare la loro distanza e quindi decidere se stavano all’interno o all’esterno della nostra Galassia.

Nel 1963, finalmente, si scoprì che le righe sullo spettro di questi misteriosi corpi celesti in realtà esistevano, ed erano fortemente spostate verso il rosso (e forse proprio per questo motivo, in un primo tempo, non erano state notate): questi strani oggetti dovevano quindi trovarsi non solo fuori della nostra galassia, ma anche a notevole distanza da noi.

Le quasar, oggi sappiamo, sono galassie in formazione e quindi non ancora bene strutturate, come sono invece quelle più vicine che assumono forma ellittica, spiralata o di altro tipo. Data l’enorme distanza a cui si trovano, di esse è possibile individuare chiaramente solo la zona centrale che emette luce molto intensa, e proprio questo è il motivo per il quale appaiono come fossero stelle.

Un modo pratico per esprimere la distanza di un oggetto celeste, attraverso la luce che ci invia, è quello di misurare la lunghezza d’onda delle radiazioni luminose che riceviamo. Se questa è doppia rispetto a quella di una sorgente luminosa della stessa natura, ma immobile, si dice che lo spostamento verso il rosso è 2, se è tripla si dice che lo spostamento verso il rosso è 3, e così via.

Sono state individuate delle quasar con spostamento verso il rosso pari a 4 e 4,5 corrispondenti a distanze di 15 o 16 miliardi di anni luce. Con questa distanza dovremmo essere ormai giunti alla fine dell’Universo perché, in realtà, saremmo arrivati là dove l’Universo ha avuto inizio nel tempo, cioè è nato. Per capire il significato di questa affermazione bisogna considerare che la luce, pur essendo il mezzo più veloce che esista, rispetto alle distanze di cui stiamo parlando, procede a passo di lumaca e ci porta quindi informazioni molto vecchie. Quando noi guardiamo lontano nello spazio, in realtà guardiamo anche indietro nel tempo. Se ad esempio osserviamo una quasar che si trova a quindici miliardi di anni luce da noi, la vediamo come era quindici miliardi di anni fa e non come è oggi. Sembra che le quasar si siano formate in abbondanza nei primi anni di vita dell’Universo per poi diminuire di numero. Pertanto, lo studio delle galassie che si trovano ai limiti dello spazio cosmico e che quindi sono anche molto vecchie, potrebbe fornirci informazioni utili sui primi momenti di esistenza dell’Universo.

Recentemente, un gruppo internazionale di cosmologi uniti nel consorzio denominato BOOMERanG (abbreviazione di Balloon Observations of Millimetric Extragalactic Radiation and Geophysics) ha elaborato l’immagine più antica dell’Universo. Si tratta di una rappresentazione dello sfondo cosmico che mostra la distribuzione della materia di quando l’Universo era un neonato di “appena“ mezzo milione di anni. Il gruppo di ricercatori italiani, statunitensi, inglesi e canadesi si sono serviti per il loro lavoro di un telescopio sensibile alle microonde montato su di un pallone sonda in volo a 40 kilometri di quota nei cieli dell’Antartide.

I dati raccolti dal telescopio, elaborati da potenti calcolatori, hanno fornito una mappa che rappresenta la verifica sperimentale della teoria inflazionistica, ossia di quella teoria che prevede il rapidissimo rigonfiamento dell’Universo nei suoi primi istanti di vita quando da un volume molto inferiore a quello di un protone, in un lampo e ad una velocità di gran lunga superiore a quella della luce, raggiunse le dimensioni di un pompelmo.

Oggi siamo quindi certi che con la misura delle distanze abbiamo raggiunto veramente la fine dello spazio. Al di là di questo limite sarà impossibile andare in futuro perché siamo giunti al punto in cui la radiazione si separò dalla materia. Prima di quel tempo e al di là di quella distanza le radiazioni luminose erano imprigionate in una nube densa e opaca di particelle cariche all’interno della quale non sarà mai possibile penetrare.

Prof. Antonio Vecchia